パイナップルの育て方

育て方はこのページの下

- 科名

- パイナップル科

- 学名

- Ananas comosus

- 用途など

- 鉢植え

- 開花期

- 不定期

- 大きさ

- 高さ30cm~1m

- 耐寒性

- ややよわい(5℃以上)

- 難易度

- ★★★☆☆(ふつう)

育て方

- ・実が成るのは植え付けて3年目くらい

- ・日当たりの良い場所を好みます

- ・冬越しは最低5℃、できれば10℃

●ポイント

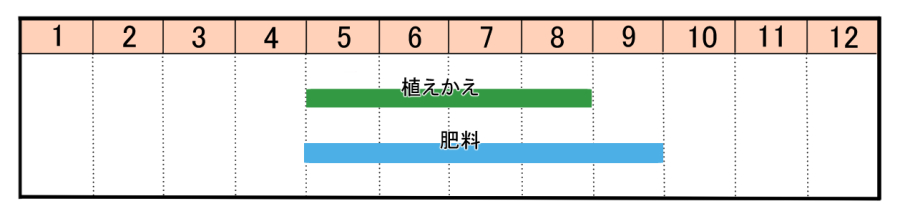

栽培カレンダー

主な作業の適期

| 植えかえ | 5月~8月 |

|---|---|

| 肥料 | 5月~9月 |

日常の手入れ

下の方の葉が枯れてくることがあります。枯れた葉っぱはそのまま付けておくと見た目も悪い上に、湿気の多い時期はかびる可能性もあるので取り除きましょう 。

花が咲いて4か月くらいで果実が熟れて黄色くなりはじめます。全体の9割ほどが色づいたら完熟しているので、そのタイミングで収穫します。

日当たり・置き場所

暑さに強く強光線にもよく耐えるので、日光のよく当たる場所で育てます。ただし、真夏にコンクリート床のベランダに鉢を直置きにしていると異常に温度が上がって植物が弱ることがあります。そのような場所で育てる場合は鉢の底にレンガなどを敷いてコンクリート床と鉢の間にすき間を作って、風が通るようにしましょう。

常に強い風が吹く場所では葉と葉がこすれて葉の表面に細かい傷が付いてしまい、鑑賞価値が低くなるので避けましょう。4月から10月にかけては屋外やベランダで栽培します。

暑さにはある程度耐える反面、寒さには弱いので秋以降は室内に取り込んで育てます。10~13℃くらいの気温が理想的でこの気温を保てれば普通に生長します。生育は鈍りますが、5℃くらいまで耐えることができるので、平地では特に室内に取り込む以外の保温を行う必要はありません。

水やりと肥料

春から秋にかけては土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。特に実が付いてからは水の要求量も増えますので、乾かし過ぎないように注意しましょう。冬は10~13℃の気温が保てれば乾かし過ぎないように水やりを行いますが、それ以下の気温の場合は多少乾かし気味に水やりの回数を減らします。気温が充分に保てないときは水やりの回数を控えて乾かし気味にするところがポイントです。

肥料は生育期に1ヶ月半に1回くらいの割合で油かすと骨粉を6:4くらいで混ぜたものを土の上に置きます。油かすと骨粉を混ぜた固形の肥料も市販されていますので、それを利用するとお手軽簡単です。冬は生育がにぶるので肥料を与えません。

適した土

水はけの良いやや酸性気味の土を好みます。赤玉土(もしくは鹿沼土)5:腐葉土(もしくはピートモス)3:川砂2で混ぜた土を使用します。

植え替え・植え付け

大きくなって鉢が狭くなってしまったら一回り大きな鉢に植え替えます。植え替えは気温の充分に上がった5月~8月が適期です。

ふやし方

株分けか、市販のパイナップルの葉の部分を使ってさし芽ができます。

一度花を付けて実のなった株は再び生長して実を付けることはありません。やがてワキから子株ができます。その子株がある程度の大きさに生長したら(葉が5~6枚になったら)親株から外して土を入れた鉢にぐらぐらしないようにしっかりと挿します。上手に育てると果実収穫後の親株から2年くらいで10本近くの子株をとることができます。適期は温度の充分に上がった5~8月です。

さし芽(豪快var.)

市販のパイナップルの冠芽を使ったさし芽の方法は2パターンあります。まず、豪快バージョンでは土にさしてから1ヶ月から2ヶ月で根が出てきます。その後は通常の管理方法で育てると2~3年目に実を付けます。使用する鉢はできるだけ大きめの鉢を使うようにします

さし芽(土挿しvar.)

もう一方の土挿しバージョンは下の方の余分な葉をはずして、4~5枚葉を残して芯だけにします。3~4日表面を乾かしてから、やや小さめの鉢にぐらつかないように挿します。生長して大きくなってきたら順次大きな鉢に植え替えていきます。

かかりやすい病害虫

茎葉にカイガラムシが付いたら、ブラシなどでこすり落とします。